Los trastornos del sueño son muy frecuentes en las personas con síndrome de Down, pero a menudo están infradiagnosticados. Investigadores del Instituto de Investigación Sant Pau (IR Sant Pau) están llevando a cabo un estudio pionero para analizar cómo estas alteraciones pueden influir en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer, con el objetivo de mejorar la detección precoz y el tratamiento de estos pacientes.

Un estudio innovador para comprender la relación entre sueño y neurodegeneración

La Unidad Alzheimer-Down de Sant Pau, en colaboración con la Universidad de Nueva York, ha iniciado una investigación que incluye técnicas avanzadas como la polisomnografía y el monitoreo de la temperatura central mediante una cápsula especial. Estas pruebas permitirán estudiar cómo las alteraciones del sueño y del ritmo circadiano pueden afectar la progresión de la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down.

Según la Dra. Lídia Vaqué, investigadora del grupo de investigación de Neurobiología de las Demencias del IR Sant Pau, «sabemos que dormir mal puede tener un impacto directo en la neurodegeneración, pero necesitamos más datos para determinar hasta qué punto esto se puede modificar con intervenciones específicas». Además, el estudio permitirá realizar un seguimiento a largo plazo de los pacientes para identificar estrategias preventivas y mejorar su calidad de vida.

La importancia de detectar y tratar los trastornos del sueño

Los trastornos del sueño en personas con síndrome de Down son especialmente comunes, pero todavía con demasiada frecuencia pasan desapercibidos. Según la Dra. Sandra Giménez, neurofisióloga clínica especialista en Medicina del Sueño de la Unidad Multidisciplinaria del Sueño de Sant Pau, «los trastornos del sueño en las personas con síndrome de Down son muy frecuentes y, lamentablemente, a menudo pasan desapercibidos. La apnea del sueño, por ejemplo, es una de las alteraciones más frecuentes y puede tener consecuencias graves si no se diagnostica y trata a tiempo».

Además, la falta de detección precoz hace que muchas personas con síndrome de Down no reciban el tratamiento adecuado o se presuponga erróneamente que no lo tolerarán. No obstante, el equipo de la Unidad de Sueño de Sant Pau, del que también forman parte las doctoras Inés Podzmaczer, Vera Lugo y Ana Fortuna, así como el equipo de enfermería, ha demostrado que el tratamiento con dispositivos de presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) es igual de efectivo en este colectivo que en la población general, mejorando la calidad del sueño y reduciendo los riesgos asociados.

«Es fundamental sensibilizar a las familias y a los profesionales sanitarios sobre estos trastornos, porque el sueño no solo afecta el día a día de la persona, sino que también puede tener un impacto en su salud a largo plazo», añade la Dra. Giménez.

Llamado a la participación

El estudio prevé reclutar a 60 participantes para realizar un seguimiento a largo plazo de los biomarcadores de la enfermedad de Alzheimer. Los pacientes que participen tendrán acceso a una evaluación exhaustiva del sueño, así como a pruebas neuropsicológicas y de imagen cerebral de alta precisión.

Desde el Instituto de Investigación Sant Pau, se invita a las personas con síndrome de Down y a sus familias a participar en esta investigación, que no solo contribuirá al conocimiento científico, sino que también puede tener un impacto directo en su calidad de vida.

Para más información sobre cómo participar en el estudio, se puede contactar con el equipo investigador del IR Sant Pau.

La investigación médica como motor de inclusión e innovación en el síndrome de Down

Con motivo del Día Internacional del síndrome de Down, la Fundación Jérôme Lejeune, una institución internacional dedicada a la investigación, atención médica y defensa de los derechos de las personas con discapacidades intelectuales de origen genético, ha coordinado una iniciativa con científicos de la T21 Research Society, una organización científica internacional que reúne a investigadores especializados en síndrome de Down.

Entre estos investigadores se encuentran el Dr. Juan Fortea y la Dra. Maria Carmona-Iragui, quienes han destacado la importancia de la investigación científica para mejorar la salud y la inclusión de las personas con síndrome de Down.

Esta iniciativa subraya que, a pesar de los avances científicos que han permitido aumentar la esperanza de vida de este colectivo hasta los 60 años en algunos países, la investigación en este campo sigue recibiendo una financiación desigual. En Europa, el apoyo es limitado en comparación con Estados Unidos, donde el programa INCLUDE ha destinado más de 400 millones de dólares a la investigación del síndrome de Down.

El estudio de afecciones como los trastornos del sueño, las enfermedades autoinmunitarias y el Alzheimer puede generar avances significativos no solo para las personas con síndrome de Down, sino para toda la población. Con más inversión y apoyo institucional, la investigación puede seguir avanzando para garantizar una mejor calidad de vida y una inclusión real para este colectivo.

El IR Sant Pau, centro pionero en la investigación del síndrome de Down y el Alzheimer

El IR Sant Pau ha sido pionero en España en la creación de la Unidad Alzheimer-Down, establecida en diciembre de 2014 en colaboración con la Fundación Catalana Síndrome de Down. Esta unidad multidisciplinaria, reconocida por la Generalitat de Cataluña, es un centro de referencia en Cataluña para la patología neurológica asociada al síndrome de Down, combinando investigación clínica y traslacional para abordar las necesidades específicas de este colectivo.

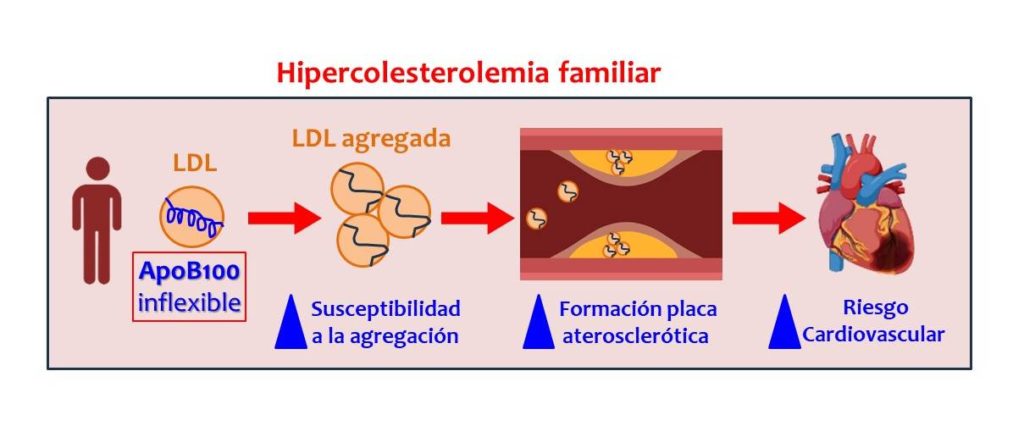

Así, recientemente, investigadores del IR Sant Pau han identificado una asociación entre las lesiones cerebrovasculares y el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en personas con síndrome de Down. Este descubrimiento subraya la importancia de la salud vascular en la progresión de la enfermedad y puede abrir nuevas vías para el desarrollo de estrategias preventivas y terapéuticas para este grupo poblacional.