Un estudio realizado por investigadores del Instituto de Investigación del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau – IIB Sant Pau ha demostrado que la estimulación cerebral profunda del giro subcalloso cingulado (SCG-DBS , por sus siglas en inglés) puede ofrecer beneficios significativos y duraderos para tratar la depresión. Los resultados de esta investigación apoyan la idea de que esta intervención quirúrgica podría ser una alternativa eficaz para los pacientes que sufren formas de depresión mayor grave y que han dejado de responder a otros tratamientos convencionales.

Este estudio, que publica hoy la revista The Journal of Clinical Psychiatry, es el seguimiento más largo de pacientes realizado nunca en Europa en el que se han analizado factores clínicos relacionados con los beneficios a largo plazo y la seguridad de la estimulación cerebral profunda del giro subcalloso cingulado en la depresión resistente al tratamiento, según explica el Dr. Javier de Diego y la Dra. Dolors Puigdemont, investigadores del grupo de Investigación de Salud Mental en el IIB Sant Pau y psiquiatras del mismo hospital.

Una causa muy importante de discapacidad y pérdida de calidad de vida

La depresión es una enfermedad que se sitúa entre las principales causas médicas de discapacidad. Se estima que puede afectar a casi 300 millones de personas en todo el mundo. Los tratamientos convencionales dan buenos resultados en general, pero se calcula que entre un 15 y un 20% de los enfermos no responden adecuadamente y muestran una evolución más tórpida que tiende a la cronicidad. Estas formas de depresión resistente presentan un riesgo mucho mayor de discapacidad funcional y tienen tasas más elevadas de complicaciones e incluso de mortalidad. Por supuesto, también asocian un impacto mucho más importante en su calidad de vida.

“En estos casos, además de asociar el tratamiento farmacológico con el psicoterapéutico, tenemos la opción de realizar estrategias de combinación o potenciación con fármacos y moléculas que actúan con mecanismos de acción diferentes. Incluso podemos optar por intervenciones como la terapia electroconvulsiva, dirigida a los casos más graves. Pero existe un pequeño subgrupo de pacientes más graves que no las toleran o dejan de responder a estas estrategias, presentando recurrencias y frecuentes hospitalizaciones, o bien un curso crónico persistente. En estos casos, la estimulación cerebral profunda puede ser una alternativa muy esperanzadora”, indica el Dr. de Diego.

Este estudio analiza datos de dieciséis pacientes con depresión mayor resistente, diagnosticados según los criterios del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-IV o DSM-5), que recibieron estimulación cerebral profunda del giro subcalloso cingulado de forma crónica durante un período de hasta 11 años, desde enero de 2008 hasta junio de 2019. Se recopilaron datos demográficos, clínicos y del funcionamiento general antes de la cirugía y durante el seguimiento.

Uno de los aspectos más destacados, según indica el psiquiatra de Sant Pau, es que los pacientes mostraron mejoras clínicas sostenidas tras la intervención, medidas mediante la Escala de Depresión de Hamilton de 17 ítems (HAM-D17) y la Impresión Clínica Global, así como la Evaluación Global del Funcionamiento.

Los resultados muestran una significativa disminución de los síntomas depresivos a lo largo del tiempo. Según detalla el Dr. de Diego, hasta un 75% de los pacientes respondieron al tratamiento y un 50% pudieron alcanzar finalmente la remisión, es decir, una reducción de los síntomas por debajo del umbral considerado patológico, aunque no todo el mundo podía conseguir una recuperación funcional completa. «Las repercusiones de un cuadro depresivo crónico grave son muy acusadas desde el punto de vista personal, social y laboral, y les condena en muchos casos a una vida limitada y de aislamiento durante años», explica la Dra. Puigdemont.

“La disminución de la frecuencia de las recurrencias depresivas o la atenuación de la intensidad de los síntomas son ya hitos muy relevantes para estas personas. De hecho, en nuestra muestra, el 40% de los pacientes intervenidos, alcanzaron niveles de recuperación funcional satisfactorios, pueden volver a disfrutar de su tiempo de ocio o de su vida social y familiar, en algunos casos como antes del inicio de la enfermedad”, detalla esta experta.

Los efectos no son inmediatos, pero suelen ser percibidos a lo largo de los primeros meses, en concreto el 55% de los pacientes lograron su remisión en una media de 139 días después de la intervención quirúrgica, explican los expertos de Sant Pau.

En conclusión, la estimulación cerebral profunda del giro subcalloso cingulado produjo una mejora significativa y duradera en la mayoría de los pacientes estudiados, lo que refuerza la posibilidad de que esta técnica pueda ser una alternativa para aquellos que sufren depresión mayor resistente al tratamiento convencional, cuando se han agotado todas las demás alternativas. “Uno de los retos actuales consiste en identificar predictores clínicos y neurobiológicos de respuesta para poder anticipar cuáles son los casos de depresión que más podrían beneficiarse y determinar de forma más precoz y precisa los parámetros de estimulación cerebral profunda más adecuados”, en palabras del Dr. de Diego.

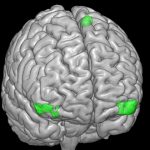

La estimulación cerebral profunda es una técnica que consiste en la implantación de unos electrodos ultrafinos en el cerebro que van conectados a unos pequeños cables que van por debajo de la piel y llegan hasta un neuroestimulador -similar a un marcapasos- y que normalmente se aloja en la región pectoral o abdominal. Este neuroestimulador genera unos impulsos eléctricos cuyos parámetros pueden ser modificados mediante un mando externo hasta observar la respuesta deseada. “La corteza subcallosa cingulada es una región cerebral clave en depresión. Las evidencias sugieren que la modulación de la actividad eléctrica en esta región mediante la estimulación profunda, puede restablecer el funcionamiento de circuitos cerebrales que son claves en la persistencia de estos cuadros depresivos más graves y refractarios”, puntualiza el Dr. de Diego.

“La colocación de los electrodos requiere un estudio previo de neuroimagen minucioso y una intervención quirúrgica de elevada precisión y complejidad, por lo que es fundamental el trabajo multidisciplinar entre psiquiatras y neurocirujanos. Posteriormente, y especialmente durante la primera etapa post-intervención, es necesario seguir haciendo un estrecho seguimiento de estos pacientes, que requieren un plan de intervención farmacológico, psicoterapéutico y rehabilitador integral”, recuerda la Dra. Puigdemont.

En este estudio, los investigadores del grupo de Investigación en Salud Mental en el IIB Sant Pau, que lidera la Dra. Maria Portella, y varios profesionales del Servicio de Psiquiatría del mismo hospital, que dirige el Dr. Narcís Cardoner, han trabajado en estrecha colaboración con los neurocirujanos Dr. Rodrigo Rodríguez-Rodríguez y Dr. Juan A. Aibar-Durán para ofrecer esta alternativa terapéutica dirigida a los pacientes con trastornos afectivos más graves.

Artículo de referencia

- Carlo Alemany, Dolors Puigdemont, Ana Martín-Blanco, Rodrigo Rodríguez-Rodríguez, Juan A. Aibar-Durán, Muriel Vicent-Gil, Enric Álvarez, Víctor Pérez, Maria J. Portella, Javier de Diego-Adeliño. Response and Safety Outcomes in Treatment-Resistant Depression After Subcallosal Cingulate Gyrus Deep Brain Stimulation: Long-term Follow-up Study. J Clin Psychiatry 2023;84(0):22m14622 DOI: 4088/JCP.22m14622.